1.産業と美術のあいだで 〜残り1ヶ月

企画展「産業と美術のあいだで 印刷術が拓いた楽園」も、残すところ1ヶ月となりました。もうご覧いただけましたか。

今では美術の1ジャンルとして確立した地位を得た版画ですが、もともとは情報伝達のための複製技術として生まれたものです。

本展では、そういった印刷技術が急速に発達して、印刷物が身近になっていった様子が読み取れる絵画や、

画家が自ら手掛けたポスターなどを出発点に、美術と印刷術の関係をご紹介しています。

特に興味深いのは、新聞の附録やチラシの類いに精巧な技術が生まれてきた明治の日本を物語る資料です。

それらは美術作品として作られたものではありませんから、すでに失われてしまっていてもおかしくないものでしょう。

しかし幸いにして残された資料を見れば、製作者の手仕事が、人にそれらを安易に処分させなかったのだとわかります。

ほかにも、印刷技術を表現に高めようとした人々の仕事、

印刷物を使うことで時代を表す新たな表現へとたどり着いた人々の仕事など、ジャンルを横断した展覧会です。

【会期】4月14日(土)~6月24日(日)

【会場】2階展示室

【関連事業】

◎フロアレクチャー(担当学芸員による展示解説)

6月23日(土)

14:00から展示室にて(要観覧券)

2.青い絵に注目! 〜特集 院展の画家たちII

コレクション展2018-春夏では、休館中のため作品をお預かりしている滋賀県立近代美術館のコレクションと

当館のコレクションをあわせた展示を行っており、「院展の画家たちII」と題した特集展示を設けています。

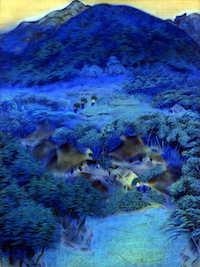

今号ではその展示作品から、青が印象的な作品を2点、ご紹介します。

ひとつ目は、速水御舟の《洛北修学院村》(1918)です。深く鮮やかな青と緑が画面全体を覆い、

柔らかでかすんだ空気が山や木々、家々や人の姿をぼんやりと溶かし込むさまが印象的な作品です。

細部を見ると、刈り取ってきた茅を担いで山から帰ってくる女性たちや、

家の前で畑仕事を終えた牛の足を労うように洗う男性、

そしてその脇には赤ん坊に授乳する母親の姿があることに気がつきます。

夕闇に包まれるほんの少し前、山の向こうにはまだ沈みつつある太陽の明るさが感じられる一瞬を、

人の営みへのあたたかなまなざしをもって描いている一方で、

さまざまに描き分けられた植生からは、大正時代の濃密なリアリズムへの意識が感じられます。

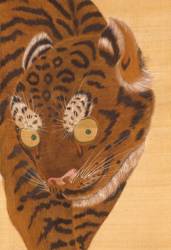

もう1点は、中村岳陵の《黄昏時》(1921)です。

前作と同じく深い青を用いて夕暮れ時を描いた作品で、立ち並ぶ家々の一角が計算されたアングルで切り取られています。

奥の家の障子からは明かりが漏れ、煙突からは煙が立ち上り、人間の暮らしが暗示されますが、

この作品の主役は別のところにいます。

薄暗がりの中、こっそりと井戸のふたを開けて水を飲もうとしている動物の姿がそれです。

その動物の存在は誰にも知られないのかもしれませんが、

しかし確かに、私たち人間のそばで力強く生きていることが、金色に光る目にも表されています。

さてその動物とは一体なにか、ぜひ展示室で確かめてください。

受付で単眼鏡をお貸出しておりますので、細部までじっくりご覧いただくと、その答えがわかります。

【会期】4月28日(土)~7月8日(日)

【会場】1階展示室

【関連事業】

◎フロアレクチャー(学芸員による展示解説)

6月9日(土)、7月1日(日)

いずれも14:00から展示室にて(要観覧券)

◎こども美術館部(小学生対象の鑑賞会)

「絵にとびこむぞ!」

6月16日(土)11:00から(要観覧券)

*開始時刻までに受付をお済ませください。

*小学生は無料にて観覧券をお渡しします

3.なつやすみの美術館展 〜ただいま準備中

なつやすみの美術館展は今年でもう8年目! 3年目からは学校教員と協働で製作したワークシートを配布しており、

5年目からは展示室の最後のエリアで、各自の鑑賞体験をアウトプットできるよう、ワークショップスペースを設けています。

今年の展覧会タイトルは「タイムトラベル」。

美術作品を通じて、過去や未来といった広い時間の概念に目を向けます。

どんなワークをすれば、それを可視化できるのか、

和歌山美術館教育研究会では目下準備を進めていますので、ご期待ください!

なつやすみの美術館8 タイムトラベル

【会期】7月7日(土)~9月2日(日)

【会場】2階展示室

【関連事業】

◎ワークショップ「2000年後の和歌山を発掘しよう!」

講師:柴川敏之(美術家、就実短期大学教授)

7月29日(日)13:00〜16:00

2000年後の和歌山はどうなっているでしょう?

4018年にタイムトラベル、未来人になって2018年の和歌山を発掘します。

申込:7月9日(月)午後2時から

和歌山県民文化会館『アート・ワークショップ』係 073-436-1331まで

主催:和歌山県/一般財団法人和歌山分か振興財団

企画・運営協力:特定非営利活動法人和歌山芸術文化支援協会

◎ギャラリートーク(学芸員による展示解説)

7月8日(日)、7月16日(月・海の日)、9月2日(日)

いずれも14:00から展示室にて(要観覧券)

◎こどもギャラリートーク(←改称予定です)

8月11日(土・山の日)、8月19日(日)

いずれも14:00から展示室にて(要観覧券)

◎こども美術館部(小学生対象の鑑賞会)

「バック・トゥ・ザ・???」

8月25日(土)11:00から(要観覧券)

*開始時刻までに受付をお済ませください。

*小学生は無料にて観覧券をお渡しします

◎たまごせんせいとわくわくアートツアー(和歌山大学美術館部による鑑賞ガイド)

8月14日(火)〜18日(土)、21日(火)〜23日(木)

各日11:00、13:30、15:00から約1時間(要観覧券)

4.こども美術館部 in 石見 〜任務完了!

去る5月13日、石見(いわみ)美術館で開催中の「モダン・アートに出会う 5つの扉 和歌山県立近代美術館名品展」の関連事業として、

当館で実施している小学生対象の鑑賞会「こども美術館部」を出張で実施してきました。

石見美術館では、小学生に限定せず、大人でも参加できるようにしましたが、小学校高学年から中学生が中心の会となりました。

和歌山のコレクションを紹介する展覧会だったため、石見の子どもたちにはまず和歌山を知ってもらい、

またいろいろな時代の作品にも触れてもらいたいと思い、今回のプログラムを組み立てました。

鑑賞の方法も、画中の人たちの台詞を吹き出しを使って考えたり、

パズルのように切り分けた図版をつなぎ合わせながら作品を観察したり、

絵具の物質感をヒントにどうやって描かれたのかを想像したりと、多様な見方を試みました。

くわしくは、次号の当館『NEWS』95号(6月末発行予定)でご紹介します。

5.貸出中の当館コレクション ~あちらこちらで活躍中

当館コレクション(所蔵作品)は、全国各地の美術館で活躍しています。

◎「モダン・アートに出会う 5つの扉-和歌山県立近代美術館名品展」

島根県立石見美術館 2018年4月21日(土)~6月17日(日)

- 佐伯祐三《レ・ジュ・ド・ノエル》1925年

- 川口軌外《少女と貝殻》1934年

- 石垣栄太郎《街》1925年

- 稗田一穗《幻想那智》1979年

- 田中恭吉《そこにのみかがやくひかり (公刊『月映』II)》1914年 *後期展示

- ほか 全112点

◎「国吉康雄と清水登之 ふたつの道」

栃木県立美術館 2018年4月28日(土)~6月17日(日)

- 石垣栄太郎《自画像》1917年

- 石垣栄太郎《拳闘》1925年

- 石垣栄太郎《ボーナス・マーチ》1932年

- 石垣栄太郎《K.K.K.》1936年

- 石垣栄太郎《捕虜》1940年

- 石垣栄太郎《恐怖》1941年

- 石垣栄太郎《強風》1942年

- 清水登之《ヨコハマ・ナイト》1921年

- 以上8点

詳細は開催館にお問い合わせください。

6.おとなりの博物館

美術館に来たことがあっても、隣の博物館にはまだ行ったことがないとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。

当館と博物館は、1963年に和歌山城内に開館した和歌山県立美術館を前身とし、もともとはひとつの組織でした。

1970年に機能を分離して、近代美術館が県民文化会館の1階に移り、

博物館はそのまま城内の二の丸跡に1971年に設立されました。

1994年に現在の新館が出来たときに、再びひとつの場所に戻ったことになります。

せっかくなので、おとなりの博物館の情報を、これから毎号ご紹介していこうと思います。

両方あわせて割引料金でご覧いただける、お得なチケットも販売していますので、

これからは「美術館の帰りに博物館」をお決まりのルートにしていただけるとうれしいです。

博物館では明日9日より、企画展「博物館でいきものめぐり」を開催します。

おもに江戸時代後半の紀州で描かれた絵画作品から、動物と植物を描いたものを種類ごとに展示します。

当館の「特集 院展の画家たちII」でも、動植物が描かれた作品を多くご紹介していますので、

近代以前と近代以降の人間のまなざしを比べてみるのも面白いと思います。ぜひご覧ください。

企画展「博物館でいきものめぐり」

【会期】6月9日(土)~7月8日(日)

【会場】和歌山県立博物館(近代美術館となり)

【入館料】一般280(220)円、大学生170(140)円

*( )内は20人以上の団体料金。

*高校生以下・65歳以上・障害者は無料。

*和歌山県内に在学中の外国人留学生は無料。

【関連事業】

◎ミュージアムトーク(担当学芸員による展示解説)

6月10日(日)、16日(土)、23日(土)、30日(土)、7月8日(日)

いずれも13:30から1時間程度、展示室にて(要観覧券)

編集部より

・今号から、となりの博物館の情報をご紹介することにしました。

私たち美術館の職員も、いつも関心を持って展覧会を見に行きます。

博物館の展示は、美術館とは作品に対する見方が異なり、いつも刺激になるのです。

博物館とはこれまでもゴールデンウィーク中のイベントなどで連携したり、時々作品をお借りしたりすることがありましたが、

私たちが普段からもっと関わっていくことで、みなさまにも、美術館と博物館の両方にご来館いただきたいと思っています。

今年は梅雨入りも早いそうです。なにかとナーバスになる季節です。

ここで、カビ対策についてひとつご提案です。とにかく嗅ぐ!

部屋を開けて嗅ぐ!クローゼットを開けて嗅ぐ!!戸棚を開けて嗅ぐ!!!

ほかのにおいがする場所から入ってすぐがチャンスです。

あやしくかび臭い感じがしたら、エタノールで拭く!

そして、インテリアとしていかがなものかと思っても、全開して扇風機で空気を通す!

今回は妙に「!」が多くてつぶやきではなく吠えている感じになりましたが、

湿気と暑さへの精一杯の抵抗と受け取ってください。

わたしは負けない。

戦前の渡米画家の三羽烏(?)とも言われる国吉康雄、石垣栄太郎、清水登之。

3人は、1910年代から20年代のニューヨークで深い親交を持ちました。

その後、国吉と石垣は、太平洋戦争の時代にもアメリカに残り、日本の軍国主義に対抗する活動をおこないますが、 一方清水はパリを経て日本に戻り、戦争を主題とする作品に取り組み、戦場に従軍もしました。

昨年、当館では、国吉康雄と石垣栄太郎の二人展を開催。 同じ時代と場所を生きた二人の、コインの裏表のように展開したそれぞれの作品の軌跡を追いました。

そして現在、栃木県立美術館では、「国吉康雄と清水登之 ふたつの道」展が開催されています。

戦争によって異なる道を歩まざるを得なかった二人の日本人画家の対比から、浮かびあがってくるものは果たして。。。?

和歌山と栃木の展覧会、これらはいずれも福武財団との共催で、 福武コレクションの国吉作品と、各館が所蔵する石垣、清水の作品との組み合わせを主としたシリーズのような展覧会です。

「国吉康雄と清水登之 ふたつの道」展の会期は、6月17日(日)まで。かくいう私もまだ未見で、今週末に栃木に伺う予定です。

そして、二人展といいながら、当館の石垣作品もたくさん展覧会には出品されています。 そのほか、清水登之の弟の清、未来派風の絵画を手がけた古田土雅堂(非常にレアでユニークです)など同時代をニューヨークで過ごした日本人画家や、 国吉、石垣、清水らのアメリカの美術学校での師であるジョン・スローンやジョージ・ベローズらの作品も展示されている様子。とても楽しみです!

|

-------------------------------------- この画像入りのメールと同内容で、テキスト版でのメルマガも配信しています。 テキスト版でのメルマガ購読を希望される方は、お手数ですが、下記サイトより、テキスト版メルマガに再登録をお願いいたします。 > メールマガジン登録ページ |

||

| 日々の美術館の活動がよくわかると、好評を頂いております、フェイスブックとツイッターでの情報発信。もうご覧頂けましたか。ツイッターページからは登録をしなくても見ることができますので、気軽に覗いてください。 |

|

|