1.「和歌山ー日本」展 〜明日からです

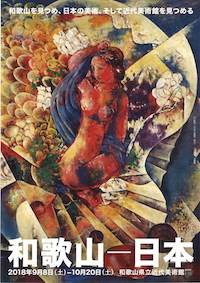

「和歌山ー日本」、ちょっと大胆なタイトルのこの展覧会、チラシはもうご覧になりましたか。

いつも展示室にいるあの作品、そう、川口軌外の《少女と貝殻》をクローズアップにしたデザインです。

この作品は、県庁前の県民文化会館大ホールの緞帳のデザインにもなっていますので、

和歌山市に長くお住まいの方にはなじみ深い作品かもしれません。

ですが、こうやって切り口を変えると、新鮮な感じがしませんか。

さてこの展覧会、いったいどんな展覧会になるのでしょう。

サブタイトルには「和歌山を見つめ、日本の美術、そして近代美術館を見つめる」とあります。

実は和歌山は近代美術史を彩る多くの美術家たちを輩出しています。

そこで和歌山ゆかりの作家たちを出発点に、あらためて日本の美術の歩みを振り返り、

その中で位置づけてみようという試みです。

もうひとつ気になるキーワードは「近代美術館」です。

実はもともと当館は、1963年に和歌山城内に開館した和歌山県立美術館を前身としています。

その後1970年に県民文化会館が開館した際に、県立博物館と近代美術館に分かれました。

江戸時代以前を県立美術館の場所のまま名を変えた県立博物館で、

そして明治時代以降を県民文化会館内の新たな近代美術館で扱うことになったのです。

その後1994年に現在の建物が建設されます。

そして両館が隣同士に、しかし独立したまま活動を続けることとなりました。

当館(近代美術館)が開館した1970年代は、全国に近代美術館が設立される時期の最初期にあたります。

当館は全国で5番目の近代美術館なのです。

それは明治の開国とともに日本に入って来た美術という新しい概念が、

そのまま日本の美術の始まりを作り出したこととも関係します。

同時代の美術を展示する、それこそが美術館、そして近代美術館だったのです。

しかし時は流れて、近年ではその「近代」という名を外して、「美術館」になる館がいくつかあります。

それは近代以前も扱うようになったということだけでなく、

広がり続ける現代と向き合うための手段なのかもしれません。

本展では兵庫県立美術館が、「近代美術館」であった時代の外壁看板文字を展示するという面白い試みも行います。

当館の作品収集の軸をご覧頂ける本展、ぜひご期待ください。

【会期】9月8日(土)~10月20日(土)

【会場】2階展示室

【関連事業】

◎フロアレクチャー(館長による展示解説)

9月8日(土)15:00から

9月29日(土)、10月20日(土)いずれも14:00から

*初日のみ時間がいつもと違いますのでご注意ください

展示室にて(要観覧券)

◎だれでも美術館部(みんなでお話をしながら作品を楽しむ鑑賞会)

10月8日(月・祝)

14:00から展示室にて(要観覧券)

◎こども美術館部(小学生対象の鑑賞会)

「つなひきだいさくせん」

10月13日(土)11:00から(要観覧券)

*開始時刻までに受付をお済ませください。

*小学生は無料にて観覧券をお渡しします

◎上映会+シンポジウム「近代の文化遺産を守るー寂光院とその襖絵を中心にー」

詳細次項

2.寂光院緊急調査 上映会+シンポジウム

昨年度、和歌山市内にある寺院、寂光院の庫裏(くり)の解体に伴い、

和歌山市内の文化財関係者が連携して緊急調査を行いました。

それによって明らかになった襖絵を、「和歌山ー日本」展でも公開します。

この調査については、当館『NEWS』93号の中で、藤本学芸員が報告をしています。

本展の関連事業として、調査により明らかになった建築や襖絵などについて紹介するとともに、記録映像を上映します。

さらに文化財を守ることをテーマにシンポジウムを行います。

◎上映会+シンポジウム「近代の文化遺産を守るー寂光院とその襖絵を中心にー」

9月30日(日)14:00から16:30

和歌山県立近代美術館 2階ホールにて(参加無料)

協力:和歌山県立博物館、和歌山市立博物館

パネリスト:

近藤壮(和歌山市立博物館館長)

中西重裕(建築家・和歌山県ヘリテージマネージャー)

藤本真名美(和歌山県立近代美術館学芸員)

前田正明(和歌山県立博物館主任学芸員)

御船達雄(和歌山県教育庁文化遺産課主査)

3.コレクション展 特集2本立てで開催中

今回のコレクション展には、「鈴木昭男 音と場の探究」と「院展の画家たちIII」の2本の特集展示があります。

鈴木昭男展では、展覧会初日に鈴木昭男氏によるトークとパフォーマンスを開催し、多くの方にご来場いただきました。

触って音が出せる作品も展示してはいますが、やはり鈴木氏本人によるパフォーマンスが見ものです。

会場では過去のパフォーマンス映像を常時流しておりますので、ゆっくりご覧ください。

特集展示「院展の画家たちIII」は、冨田溪仙を特集しています。

先日取材してくださった新聞記者の方は、

溪仙はカラリスト(色彩画家)であり、特に差し色としての群青が魅力的だとおっしゃっていました。

確かに、あえて選んだ素朴で柔らかな形態表現が、その魅力を引き立てているのかもしれません。

ふたつの特集展示をあわせて、ぜひ会場でご覧ください。

【会期】8月4日(土)~10月21日(日)

【会場】1階展示室

【関連事業】

◎鈴木昭男展ギャラリートーク(学芸員による展示解説)

9月15日(土)、9月23日(日)、10月21日(日)

いずれも14:00から展示室にて(要観覧券)

4.なつやすみの美術館8 タイムトラベル 〜終了しました

先日、「なつやすみの美術館8 タイムトラベル」展が終了しました。

毎年、大人から子どもまで、数多くの方にご来場いただいています。

今年は何度も台風が襲来し、例年よりは少し来館が少ないだろうかと感じていましたが、

それでもお盆休みの時期のにぎわいは特別でした。

展覧会の最後に設けたワークショップスペース「タイムトラベルラボ」では、

自分がタイムトラベルに行くならどんな乗り物に乗って行くかを考えるというテーマを設定し、

色紙を作って、自由に鑑賞のアウトプットをしてもらいました。

集まった不思議な「乗り物」の数々、一体いくつになっただろうかと数えてみたところ、

1198個もの「乗り物」が集まっていました。

またタイムトラベル先から自分に手紙を送るコーナーでは、355通の「手紙」が集まりました。

これらは今後、当館の『NEWS』などでご紹介していきたいと思っています。

5.貸出中の当館コレクション ~あちらこちらで活躍中

当館コレクション(所蔵作品)は、全国各地の美術館で活躍しています。

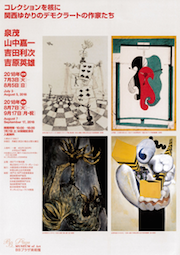

◎「コレクションを核に 関西ゆかりのデモクラートの作家たち 泉茂・山中嘉一・吉田利次・吉原英雄」

BBプラザ美術館 2018年7月3日(火)~9月17日(月)

- 泉茂《夜明け前》1953年

- 泉茂《逃げたスペード》1955年

- 吉原英雄《たわむれ》1956年

- 吉原英雄《潜水》1957年

- ほか、全21点

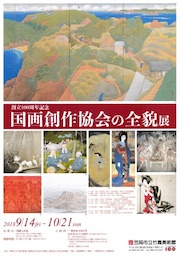

◎「創立100周年記念 国画創作協会の全貌展」

笠岡市立竹喬美術館 2018年9月14日(金)~10月21日(日)

- 杉田勇次郎《麓庵》1927年

- 徳力富吉郎《人形》1927年

- 野長瀬晩花《少女像(素描)》1923年

- 野長瀬晩花《スペインの田舎の子供》1924年

- 野長瀬晩花《田舎の舞妓(素描)》1925年

- 以上5点

詳細は開催館にお問い合わせください。

6.おとなりの博物館

先週末、企画展「和歌山の文化財を守る―仏像盗難防止対策と近年の文化財修理―」が開会しました。

全国で仏像など文化財が盗まれる事件が多発していることをご存知でしょうか。

和歌山県では、2010~11年春にかけての1年間で、

約60か所のお寺やお堂から仏像172体などの文化財が盗まれるという、

過去に例のない連続文化財盗難被害が発生しています。

また昨年から今年にかけても、岩出市、紀の川市、和歌山市で60体を超える仏像が盗まれており、

非常事態ともいうべき状況となっています。

文化財の盗難というと、美術館から名画が盗まれるような状況を想像されるかもしれませんが、

実際は身近にある文化財が、生活のための換金目的で盗まれることが多いのです。

和歌山はもともと地域に寺社仏閣の多い土地。

そこに高齢化や人口減少、加えて経済的な問題が重なって、盗難が後を絶たないのです。

実はこういった問題は、日本に限らず世界中で起っており、

人々の文化財への理解を高めるための博物館の仕事が、ますます重要になっています。

その対策として和歌山県立博物館は、和歌山県立和歌山工業高等学校と連携して3Dプリンターを用いた仏像を製作し、

それを和歌山大学の学生が着彩してお身代わり仏像として安置する取り組みを行っています。

防犯対策として、また地域の方々にとって文化財への関心を高め、

保護する取り組みとして、全国からも注目を集めています。

この展覧会では、実際に盗難被害に遭って取り戻された文化財を展示するだけでなく、

仏像と3Dプリンター製お身代わり仏像を併置して展示しています。

あわせて、近年修理を行って、保存に適した良好な状態を取り戻した文化財(絵画・彫刻・工芸品)を展示し、

和歌山県の文化財を未来へ継承していくための取り組みをご紹介します。

企画展「和歌山の文化財を守る―仏像盗難防止対策と近年の文化財修理―」

【会期】9月1日(土)~10月4日(木)

【会場】和歌山県立博物館(近代美術館となり)

【入館料】一般280(220)円、大学生170(140)円

*( )内は20人以上の団体料金。

*高校生以下・65歳以上・障害者は無料。

*和歌山県内に在学中の外国人留学生は無料。

【関連事業】

◎ミュージアムトーク(担当学芸員による展示解説)

9月16日(日)、9月30日(日)

いずれも13:30から1時間程度、展示室にて(要観覧券)

編集部より

文化財の盗難対策として考えられたお隣の博物館の取り組みは、とても興味深く、意義深いと思っています。

もともとは視覚に障害がある方のための触れるレプリカとして始まった工業高校との連携ですが、

それが地域の問題解決に向けてさらに大きな歯車を回し始めたところに注目しています。

しかしこの仕組みが今後も安定して続いていくためには、継続的な協力者の存在が不可欠です。

当館で活動する和歌山大学の学生たちが「美術館部」を作ったように、

博物館にも「博物館部」があったらいいのでは?と考えています。

その時には、おとなりさん同士、応援・協力します![青木]

今回「和歌山ー日本」展を企画しました館長の山野です。 昨年、当館に着任し、あらためて50年近い歴史あるこの「近代美術館」のコレクションを前にして、 実現まで、思いをめぐらせることが多々ありました。その第一が、「近代美術館」についての思いです。 詳しくは、当館のホームページの「館長メッセージ」にも書いて、開会初日には発表したいと思っています。

また、今回、和歌山市立博物館や県立博物館、そして県教育庁他の方々のご協力を得て、 はじめてその協働成果を、展覧会に盛り込むこともできました。 それがこのメルマガでも書いている、当館の藤本真名美学芸員が関わった和歌山市内の寂光院のことです。 さらに県庁竣工80年を記念して、その貴重な図面も展示しています。 和歌山から発信される「日本の近代」、その数々の事例を、ぜひ多くの方々にご覧いただきたいと思います。

和歌山市内の寂光院から襖絵が発見されたのを機に、黒住章堂という画家について調べました。 美術の歴史は、どうしても中央で活躍した作家を中心に語られがちです。 廃寺の再興に生涯を捧げた章堂のように、十分に実力がありながら、 画壇とは離れて活動したために埋もれてしまった人物は、数多くいます。 こうした知られざる作家や作品を地道に調べて、もうひとつの歴史を明らかにすることも、 学芸員のたいせつな仕事だと思っています。

|

-------------------------------------- この画像入りのメールと同内容で、テキスト版でのメルマガも配信しています。 テキスト版でのメルマガ購読を希望される方は、お手数ですが、下記サイトより、テキスト版メルマガに再登録をお願いいたします。 > メールマガジン登録ページ |

||

| 日々の美術館の活動がよくわかると、好評を頂いております、フェイスブックとツイッターでの情報発信。もうご覧頂けましたか。ツイッターページからは登録をしなくても見ることができますので、気軽に覗いてください。 |

|

|