1.アメリカへ渡った二人 国吉康雄と石垣栄太郎

~今月24日まで

10月から開催している特別展「アメリカへ渡った二人 国吉康雄と石垣栄太郎」も、

残すところ20日足らずとなりました。新聞やウェブでも多く紹介していただいていますが、

もうご覧いただけましたか?

特に、アメリカ国籍を持たないながらも、アメリカを代表する画家として、

大戦を挟んで活躍した国吉康雄の作品が和歌山でまとまって見られるチャンスです。この機会をお見逃しなきよう!

会期最終日には、本展共同企画者の才士真司氏と当館の奥村一郎学芸員によるギャラリーツアーも開催します。

しっかりと解説をお聞きになりたい方は、この最後の関連イベントにご参加ください。

【会期】10月7日(土)~12月24日(日)

【会場】2階展示室

【関連事業】

◎ギャラリーツアー

才士真司+奥村一郎(当館学芸員)

12月24日(日)14:00から展示室にて(要観覧券)

◎こども美術館部(小学生対象の鑑賞会)

「ひとりとふたり」

12月9日(土)14:00から(要観覧券)

*開始時刻までに受付をお済ませください。

*小学生は無料にて観覧券をお渡しします

◎ワークショップ「見て、描いて、国吉康雄」

詳細次項参照

2.ワークショップ「見て、描いて、国吉康雄」 〜残席わずか!

「アメリカへ渡った二人 国吉康雄と石垣栄太郎展」の関連事業として、

国吉が制作に使用したカゼイン絵具を用いたワークショップを実施します。

カゼインとは牛乳のタンパク質のことで、今回はこれを媒材とした絵具を使用します。

カゼイン絵具は、パステル調の柔らかで不透明な色彩が魅力で、

描き直したい部分は水で消すことができる、油絵具と水彩絵具の中間のような画材です。体験してみませんか?

わずかに残席がありますので、関心をお持ちの方は、ぜひこの機会にご参加ください!

◎ワークショップ「見て、描いて、国吉康雄」

【日時】12月10日(日)13:00から16:00(予定)

【定員】15名(高校生以上対象、事前申込制・先着順)

※カゼイン絵具には牛乳が含まれますので、アレルギーなどのある方はご遠慮ください。

【ナビゲーション】岡山大学大学院教育学研究科教科教育学専攻美術教育コース1年一同

【共催】国立大学法人岡山大学大学院教育学研究科《国吉康雄を中心とした美術鑑賞教育研究講座》、

和歌山県立近代美術館

【申し込み先・問い合わせ】和歌山県立近代美術館 ワークショップ係

電話 073-436-2690

メール kuniyoshiclown(at)gmail.com

(at)を@に変えて送信してください。

電話かメールにてお申し込みください。申込時に、お名前、電話番号、メールアドレス、年齢をお教えください。

詳細はウェブサイトをご覧ください。

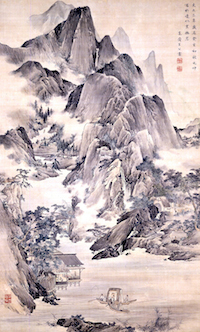

3.特集 NANGA 俗を去り自ら娯しむ ~まもなく会期終了です

秋の「コレクション展」と「特集 NANGA 俗を去り自ら娯しむ」も、

まもなく会期終了となります。

NANGA展は、当館コレクションのほか、

和歌山県立博物館や滋賀県立近代美術館の所蔵品等も交えた、

ボリュームのある展示となっていて、来館者のみなさんからも好評を頂いています。

日本画をはじめ、水彩系の絵具を使った紙作品は、

作品保存の観点からどうしても展示期間が限られてしまいます。

今回3ヶ月の展示を行った作品の多くは、

しばらくおやすみさせてあげなければなりません。

まだの方はもちろん、一度ご覧になった方も、終了前にもう一度どうぞ!

コレクション展2017-秋/特集 NANGA 俗を去り自ら娯しむ

【会期】~12月17(日)

【会場】1階展示室

【関連事業】

◎フロアレクチャー(学芸員による展示解説)

12月16日(土)

いずれも 14:00から会場にて ※要観覧券

4.館長執筆「わが国の近代美術館事情」 ~連載中です

和歌山県立近代美術館は、日本で5番目にできた近代美術館です。

1963年に和歌山県立美術館として開館し、1970年に和歌山県立近代美術館と改めて出発しています。

1970年代は、日本各地に近代美術館が次々と生まれ始めた時期でもありました。

しかしながら近年、美術館の改修やリニューアルにともない、

名称から「近代」の名を外す美術館が増えています。

同時代の歴史を作っていく責務を負った近代美術館はどこに向かうのか。

当館の山野館長が、連載で考察を行っています。ご一読ください。

5.貸出中の当館コレクション ~あちらこちらで活躍中

当館コレクション(所蔵作品)は、全国各地の美術館で活躍しています。

◎福岡道雄 つくらない彫刻家

国立国際美術館 10月28日(土)~12月24日(日)

- 福岡道雄《坂道》1974年

- 福岡道雄《石になること》1984年

- 福岡道雄《鳥になれるか 2》1990年

- 福岡道雄《反という字》1990年

- 以上4点

詳細は開催館にお問い合わせください。

編集部より

先日、和歌山県内の幼稚園から高校までの教員が集まる研究大会に参加しました。

2020年には学習指導要領が大幅に改訂されるので、

先生方の目下の関心はその変更をどのように学校での教育に反映させていけば良いのかということでしょう。

美術館は同じ教育施設とはいえ、学校教育とは別の社会教育施設ですが、

子どもたちが学校で何を学び、美術館はどのようにそこに関われるのかを考え続けなければなりません。

あるいは学校では学べないことを、美術館はどのようにして提供できるのか、

ということも、忘れないでおきたいと思います。

落葉のシーズンです。

美術館の向かいにある和歌山城では、赤い桜の葉が散り始め、

そろそろ銀杏が見頃です。 ライムグリーンからレモンイエロー、

カドミウムイエローへのグラデーションが金色にふさふさしています。

美しい。そして、なにやらものを思わせます。

さらに、私には止めがたい行動を起こさせます。

それは、落葉めくりです。

「らくよう」は「おちば」です。

ふっかり積もって日差しに温められている落葉を、そっとめくって見てください。

わらわらと虫が這い出してきます。

湿った底には、目に見えるか見えないかという大きさの虫もうごめいています。

みんな、寒さを避けて、落葉だまりの中で越冬しようとしているのです。

写真を添えることは編集担当者に止められていますのでことばだけですが、

イメージしてみてください。

家の中で嫌われている虫もいて、

もともとは野外で暮らしているのだとわかります。

害虫が害虫であるのは、家の中を整えるわたしたちのせいだとも思えます。

美術館では、大きな袋と箒を持った清掃員が毎日落葉を掃いていますが、

気持ちのよい日に、紅葉見物がてらお越しになりませんか?

今年もあっという間に師走を迎えました。

このところ時期にかかわらず走り回っている感がありますが、更に気ぜわしさが募る季節です。

美術館では「アメリカへ渡った二人」「コレクション展 2017―秋」とも会期残りわずかですが、ワークショップなども予定しております。

友の会のミュージアムコンサートも開催いたしますので、年の瀬の慌ただしさから一息つく時間をお楽しみください。

|

-------------------------------------- この画像入りのメールと同内容で、テキスト版でのメルマガも配信しています。 テキスト版でのメルマガ購読を希望される方は、お手数ですが、下記サイトより、テキスト版メルマガに再登録をお願いいたします。 > メールマガジン登録ページ |

||

| 日々の美術館の活動がよくわかると、好評を頂いております、フェイスブックとツイッターでの情報発信。もうご覧頂けましたか。ツイッターページからは登録をしなくても見ることができますので、気軽に覗いてください。 |

|

|