1.コレクション展2018-冬春/特集 はじまりの景色

~はじまりました

2018年、新しい年が始まりました。

当館の1階展示室も、1月4日より、「コレクション展2018-冬春/特集 はじまりの景色」を開催しています。

展示室の入り口では、今年の干支である犬と、新年らしく松の作品が、来館者のみなさまをお出迎えしています。

さて、どの作品でしょう。ぜひ展示室でお確かめください。

今回の展示期間、1月から4月は、新しい年を迎え、学校でも仕事でも年度が改まる時期にあたります。

その展示期間にあわせ、特集展示は「はじまりの景色」と題し、さまざまな「はじまり」をご紹介しています。

たとえば、春や朝、芽生えや誕生といったテーマは、はじまりのイメージを表します。

造形的な見方をすれば、線や色、かたちもまた、そのはじまりと言えるでしょう。

連作の場合にはしばしば番号がタイトルとなり、その第一作には「No. 1」が付されます。

加えて展示の最後には、当館の学芸員が自身の研究のはじまりになったと感じている作品を紹介しています。

これらの作品から、今後どのような展覧会をお目にかけることができるか、想像してみてください。

【会期】1月4日(木)~4月15日(日)

【会場】1階展示室

【関連事業】

◎担当学芸員による展示解説会

1月27日(土)、3月10日(土)、3月24日(土)

いずれも14:00から展示室にて(要観覧券)

2.院展の画家たちI ~シリーズでご紹介します

昨年より、滋賀県立近代美術館が改修工事のため休館中です。

その間、同館のコレクションの一部を当館でお預かりし、すでに戦後アメリカ美術を中心に公開しています。

今回のコレクション展からは、「院展の画家たち」と題し、3回(予定)に分けて日本画作品をご紹介します。

第1回は「古きに学(まね)ぶ 下村観山を中心に」です。

滋賀県立近代美術館は、日本美術院展覧会(院展)の出品作家を核とした日本画の収集を行っています。

その中には、院展創立者のひとりでもあった下村観山も含まれますが、観山は和歌山市の出身です。

観山は狩野派や大和絵、仏画などの古画を研究し、その成果を自身の作品にも反映させました。

今回の展示では、観山のそうした制作態度がうかがえる作品を中心にご紹介しています。

【会期】1月4日(木)~4月15日(日)

【会場】1階展示室(コレクション展2018-冬春にて展示)

3.第71回県展・第3回ジュニア県展開催

1月10日(水)より3週間にわたり、

第71回和歌山県美術展覧会(県展)および第3回ジュニア美術展覧会(ジュニア県展)を開催します。

和歌山県美術展覧会は、広く美術作品の公募を行い、優れた作品を審査、選考し、県民に紹介することで、

県民のさらなる創作意欲の喚起を図り、芸術文化の振興に寄与することを目的として開催するものです。

また、ジュニア美術展覧会は、小学生と中学生を対象としています。

> 第71回 和歌山県美術展覧会(県展)

- 主催:和歌山県

- 共催:和歌山県教育委員会 和歌山県立近代美術館 和歌山県美術家協会 毎日新聞社和歌山支局 一般財団法人和歌山県文化振興財団 橋本市 新宮市 上富田町

- 協賛:公益財団法人大桑教育文化振興財団

- 主催 和歌山県

- 共催 和歌山県教育委員会 和歌山県立近代美術館 和歌山県美術家協会 毎日新聞社和歌山支局 一般財団法人和歌山県文化振興財団 橋本市 新宮市 上富田町

- 協賛:公益財団法人大桑教育文化振興財団

- 協力:和歌山県美育連盟 和歌山県書写教育研究会

【部門・会期】

・日本画・書・工芸 1月10日(水)~1月14日(日)

・洋画・写真・彫塑 1月17日(水)~1月21日(日)

・第2回和歌山県ジュニア美術展覧会 1月24日(水)~1月28日(日)

【観覧料】無料

【表彰式】

・県展入賞者表彰式 1月13日(日)11:00から

・ジュニア県展入賞者表彰式 1月27日(土)10:00から

ともに県立近代美術館 1階 エントランスホールにて

【関連事業】

ワークショップ、ミュージアムコンサート、作品解説などを予定。

お問い合せ先:和歌山県庁文化学術課 文化推進班

tel: 073-441-2052 / fax: 073-436-7767

> http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/022100/index.html

4.プレイバック!2017

「あっ!」という間に過ぎてしまったような2017年。

時間の速度が年々増していると感じているのは、みなさま同じではないでしょうか。

当館は2017年もさまざまな展覧会を開催し、多くの方にご来場いただきました。

新しい年になりましたが、去る2017年を振り返ってみたいと思います。

【1月】

●2017年は前年より開催中の、「動き出す!絵画 ペール北山の夢ーモネ、ゴッホ、ピカソらと大正の若き洋画家たち」で始まりました。

大正初期、西洋からの影響を受けて大きな転換期を迎えた日本の美術を、影ながら動かした知られざる人物、

北山清太郎(1888–1945)。彼の出版活動を軸に、北山の周りで活躍した岸田劉生や木村荘八ら、

若い洋画家たちの新しい美術を追い求める動きをご紹介しました。後に北山は美術の世界からアニメーションの分野へ転身し、

日本で初めてアニメーション作品を発表した日本人3人のひとりとなりますが、それはちょうど100年前の1917(大正6)年のことでした。

> 動き出す!絵画 ペール北山の夢--モネ、ゴッホ、ピカソらと大正の若き洋画家たち

●同展の関連事業として、レクチャーコンサート「出会う!音楽」も開催し、

美術と同じように西洋からの影響を受けて展開した近代日本の音楽と、アジアからの影響を受けた西洋音楽を、

解説つきの演奏で紹介しました。(講師・ピアノ:松井淑恵(和歌山大学)×ヴァイオリン:日俣綾子)

●「動き出す!絵画」展と同時開催のコレクション展として、版画や日本画などを含めた大正時代のさまざまな美術を、「大正の異色画家たち」と題してご紹介しました。

> 大正の異色画家たち

【2月】

●1月末より開催していたのは、「泉茂 ハンサムな絵のつくりかた」です。

叙情的な作風で版画家として評価された青年時代から、文学性を排除した晩年の明快な表現へ。

アメリカ、フランスで活動し、帰国後、関西の美術を牽引してきた泉茂(1922-1995)の画業を

まとまったかたちでご紹介する機会となりました。

●同展の関連事業として、ジャズ・ライブ「探求を超えた発見。自己への挑戦。」(サックス 川嶋哲朗)

および、講演会「泉茂の若き日々 デモクラートの活動を中心に」(講師:安來正博 国立国際美術館主任研究員)を開催しました。

> 泉茂 ハンサムな絵のつくりかた

●2月9日には、福原隆造+グレゴール・カムニカル デュオ・ダンスパフォーマンス「友愛と摩擦」を、エントランスにて開催しました。

3月に閉校となった和歌山市立雄湊小学校6年生の児童を招待しての公演は、小学生たちの飛び入りもあり、大いに盛り上がりました。

> 福原隆造+グレゴール・カムニカル デュオ・ダンスパフォーマンス「友愛と摩擦」(NPO法人wacss Facebookページ)

【3月】

●年度の変わり目に開催していたのは「コレクション展 2017-春/特集 群像―交錯する声」。

この特集展示では、何人もの人々をひとつの画面に収め、高い構成力を必要とする群像表現を、

さまざまなジャンルからピックアップしてご紹介しました。

> 特集 群像―交錯する声

【4月】

●熊田司前館長に代わり、新たに山野英嗣新館長が着任しました。

兵庫県立近代美術館(当時)、京都国立近代美術館での学芸員経験を経て、

新居浜市美術館の設立に携わり、同館の館長を務められました。

県立、国立、市立の美術館勤務経験をもとに、当館を率いていただきます。

●当館が誇るコレクションのひとつが、近代の版画コレクションです。

1985年から10年間、5回にわたって当館が開催した和歌山版画ビエンナーレ展も、

版画史の中で重要な出来事に数えられます。

「現代版画の展開」展では特に1950年代から1970年代への展開を中心に回顧し、

上述の和歌山版画ビエンナーレ展についても振り返る機会としました。

> 現代版画の展開

【5月】

●山野新館長の就任を記念した講演会「日本の近代美術館事情ー和歌山近美の明日」を開催しました。

近代美術館に関する山野館長の考察はその後も続き、

「わが国の近代美術館事情」と題して、ウェブサイト上で連載をしています。

> 館長からのメッセージ

●ゴールデンウィーク中の恒例行事となっている、「たんけん美術館・博物館 バックヤードツアー」を実施しました。

普段は見られない美術館や博物館の裏側は、展覧会や調査研究のための工夫がいっぱいです。ぜひ一度ご参加ください。

●5月末からは「コレクション展 2017-夏/特集 おはなしのなかへ」を開催しました。

「おはなし」は、人の想像力を刺激し、かたちにすることをうながします。

神話や伝説、ものがたりを元にして生み出さされた作品や、作品そのものが一つのおはなしであるような作品、

そしておはなしを演じる俳優や、舞台を描いた作品などをご紹介しました。

> 特集 おはなしのなかへ

【6月】

●オープンエリアで「鈴木久雄 彫刻の速度 和歌山展」を開催しました。

この展覧会は、武蔵野美術大学 美術館· 図書館にて2016 年に開催された「鈴木久雄 彫刻の速度」展を、

同館協力のもとに一部再編し、新作を加え、和歌山展として開催したものでした。

当館では1980 年代の鉄や銅、鉛、石を組み合わせた作品から近年のステンレス鋼による作品まで約15点を

エントランスホールやテラスなどで展示しました。

メインの大型作品は、現在もテラスにて展示を続けていますので、黒川紀章建築と拮抗するような展示を、ぜひご覧ください。

> 鈴木久雄 彫刻の速度 和歌山展

【7月】

●毎夏恒例となっている展覧会、「なつやすみの美術館」。

7年目となる2017年は、「なつやすみの美術館7 すききらい、すき? きらい?」を開催しました。

たべもののすききらいから、作品の中に表された愛情のかたち、作り手の個人的な欲求など、美術にはさまざまな「すききらい」が関わります。

学校教員や有志と作ったワークシートのほか、展覧会の最後に設けたワークスペースのコーナーにも、たくさんの方がご参加になりました。

> なつやすみの美術館7 すききらい、すき? きらい?

【8月】

●なつやすみの美術館シリーズには、数多くの催しがあります。

子どもと子ども心のある大人を対象にした「こどもギャラリートーク」、

和歌山大学学生による鑑賞ガイド「たまごせんせいとわくわくアートツアー」など、

8月は連日のように参加できるイベントがあります。2017年もたくさんの来館者、参加者でにぎわいました。

●「なつやすみの美術館7 すききらい、すき? きらい?」の関連事業として、

ワークショップ「だいすきをぶっこわせ! キライに変身?! スキなもの」を開催しました。

講師には同展出品作家の間島領一さんをお迎えしたこのワークショップは、

だれかが持ってきたスキなものを、キライに変身させるという一風変わったアプローチで行いました。

参加した子どもたちは、それぞれ真剣に自分のキライと向き合っていました。

> ワークショップ報告(Facebookページ)

【9月】

●「コレクション展 2017-夏/特集 NANGA 俗を去り自ら娯しむ」を開催しました。

南画は中国海外に影響を受けて江戸時代に成立した、主に山水や花鳥を描く絵画ですが、

近代では日本画の一ジャンルとして独自の展開を見せました。

この展覧会では、当館コレクションのほか、お隣の和歌山県立博物館、滋賀県立近代美術館の所蔵品も含めて、

江戸期や明治期から、モダンに変化を遂げた大正、昭和戦前期の南画を広くご紹介しました。

> 特集 NANGA 俗を去り自ら娯しむ

【10月】

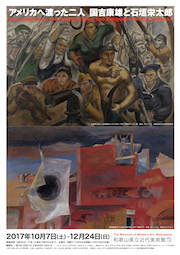

●2017年の特別展は、「アメリカへ渡った二人 国吉康雄と石垣栄太郎」でした。

つい先頃、年末まで開催していたので記憶に新しい展覧会です。

岡山市出身の国吉と、和歌山県太地町出身の石垣。

二人とも戦前のアメリカへ移民として渡り、太平洋戦争という困難な時期を挟みながら、

画家として活躍しました。展覧会では二人の歩みが、まるで互いに向き合っているように展示し、

作風は対照的ながらも、同じ時代の空気が伝わるようだと好評でした。

●10月14日にはカリフォルニア大学マーセド校准教授の王士圃(シープー・ワン/S︎hiPu Wang)氏をお迎えして、

「包囲された人々:石垣栄太郎と国吉康雄の身体表現」と題した講演をしていただきました。

> アメリカへ渡った二人 国吉康雄と石垣栄太郎

【11月】

●和歌山市は、近世においては紀州徳川家の城下町として、近代では繊維を中心とした産業都市として発展し、

昭和戦前期までは数多くの近世・近代の建築遺産を擁していました。

いま和歌山市で少数ながら現存している近世・近代建築遺産のなかで、

最も重要なもののひとつが「郭家住宅(旧郭医院)」です。

この貴重な郭家住宅を例に、建築史家、まちづくりの専門家、地域の方々と共に、

建築遺産の保存と活用、そして文化的なまちづくりについて理解を深めようとする

「シンポジウム 近代遺産の保存と活用—郭家住宅を事例として—」を、

当館で開催しました。基調講演は「明治初期洋風建築について」と題し、

建築家で東京大学名誉教授の藤森照信氏にお話しいただきました。

> シンポジウム 近代遺産の保存と活用—郭家住宅を事例として—

【12月】

ワークショップの様子

ワークショップの様子

●「アメリカへ渡った二人 国吉康雄と石垣栄太郎」の関連事業として、

岡山大学大学院教育学研究科の学生が中心となり、

ワークショップ「見て、描いて、国吉康雄」を実施しました。

国吉康雄が晩年に使用したのが、牛乳のタンパク質を媒材に用いたカゼイン絵具です。

カゼイン絵具は戦前から戦後のアメリカで用いられ、日本でも教育現場で注目を集めましたが、

アクリル絵具の登場により次第に忘れ去られていきました。

ワークショップではこのカゼイン絵具を体験し、展示室の国吉作品も参考にしながら、それぞれ参加者が絵筆をとりました。

> 見て、描いて、国吉康雄

●国吉康雄検証ドキュメンタリー「国吉を誤解している日本・忘れたアメリカ」上映会のほか、

岡山大学准教授で本展共同企画者の才士真司氏と担当学芸員によるギャラリーツアーを行いました。

> 国吉康雄検証ドキュメンタリー「国吉を誤解している日本・忘れたアメリカ」上映会

駆け足で主なできごとを辿っただけでも、さまざまな催しや展覧会がありました。

このほかにも、年間を通じて、ギャラリートークやこども美術館部などを行っています。

その時々の様子は、Facebookでもお知らせしていますので、ご利用の方は、覗いてみてください。

編集部より

新年第1号ということで、2017年を振り返ってみたら、思った以上に分量が増えてしまった今号です。

(そしてあらためて振り返ってみると、自分が担当した展覧会の記憶が、あまりに遠く過ぎ去っていることにショックを受けています・・・。)

昨年も1年、いろいろなことがありましたが、美術館としては充実した活動ができたように思います。

春、朝、世界のはじまり、こども、そして、さまざまな制作の「はじまり」のある作品をまとめてご覧いただける展示にしました。

新年、新年度など、それぞれのはじまりに向き合う私たちにとって、それが励ましとなり、支えとなるように。

ご自身の心と重なる表現を見つけてくださると嬉しいです。

「院展の画家たちI」では、俵屋宗達、尾形光琳に代表される「琳派(りんぱ)」の表現が意識された、 観山《鵜鷗図》や小茂田青樹《四季草花図》、安田靫彦《紅梅図》などの装飾的な日本画も展示しています。 金銀が華やかで、新年にふさわしく、おめでたい感じに仕上がりました。 ぜひ、作品に囲まれて、おせちやお屠蘇を楽しむ自分を想像してみてください。なんとも贅沢な気分にひたれます。

|

-------------------------------------- この画像入りのメールと同内容で、テキスト版でのメルマガも配信しています。 テキスト版でのメルマガ購読を希望される方は、お手数ですが、下記サイトより、テキスト版メルマガに再登録をお願いいたします。 > メールマガジン登録ページ |

||

| 日々の美術館の活動がよくわかると、好評を頂いております、フェイスブックとツイッターでの情報発信。もうご覧頂けましたか。ツイッターページからは登録をしなくても見ることができますので、気軽に覗いてください。 |

|

|