会期:2014年06月03日(火)~2014年09月04日(木)

大亦観風(おおまた・かんぷう/1894-1947)は、1894(明治27)年に和歌山市で生まれました。本名は、新治郎。郷里で洋画を学んだ後に上京し、太平洋画会研究所や日本美術院洋画部に通います。当初は洋画を志していた観風ですが、やがて日本画へと転向し、寺崎広業(てらさき・こうぎょう/1866-1919)と小室翠雲(こむろ・すいうん/1874-1945)に師事しました。そして1919(大正8)年頃からは「観風」と名乗り、大正から昭和前期にかけて、日本画家として活動します。またアララギの歌人、古泉千樫(こいずみ・ちかし/1886-1927)に師事し、古泉没後は、同人たちと歌誌『青垣』(あおがき)を創刊するなど、歌人としての側面も持ち合わせていました。

1940(昭和15)年に、万葉集を題材にして描いた《万葉集画撰》は観風の代表作で、1943(昭和18)年には画集としても刊行されて、注目を集めます。さらなる活躍が期待されましたが、戦後の1947(昭和22)年、胃がんのため、53歳の生涯を終えました。

今回の特集展示は、観風の生誕120年を機に、あらためてその作品に光を当てようとするものです。「万葉を描いた画家」として語られることの多い観風ですが、しかしその画業はよく知られているとは言いがたいでしょう。作品の大半は戦災などで失われて、多くは残っていないこともあり、画家の全体像を掴むことは困難ですが、近年再発見された作品も含めた、当館コレクションや個人コレクションにより、その画業の一端をご紹介します。

文展や帝展といった官展には背を向け、個展を主な発表の場として、独自の画風を展開した観風。この特集では、水彩や鉛筆によるスケッチから、洋画的な写実性や筆法の影響が色濃い初期の日本画、ゆらぐ線と淡い色彩によって自身の南画的画風を確立した作品、そして万葉の世界を描いた作品など約40点を展示します。

画題は、花鳥画や仏画、肖像画、和歌浦や熊野といった故郷の和歌山に取材した風景画など様々ですが、飄逸で、ときにユーモアさえ感じさせるその作風は、親しみやすく魅力的です。大正から昭和前期にかけて生きた、ひとりの画家の足跡をぜひご覧ください。

《習作 大橋にて》1913(大正2) 水彩、紙 29.8×38.0cm 当館蔵

《習作 大橋にて》1913(大正2) 水彩、紙 29.8×38.0cm 当館蔵

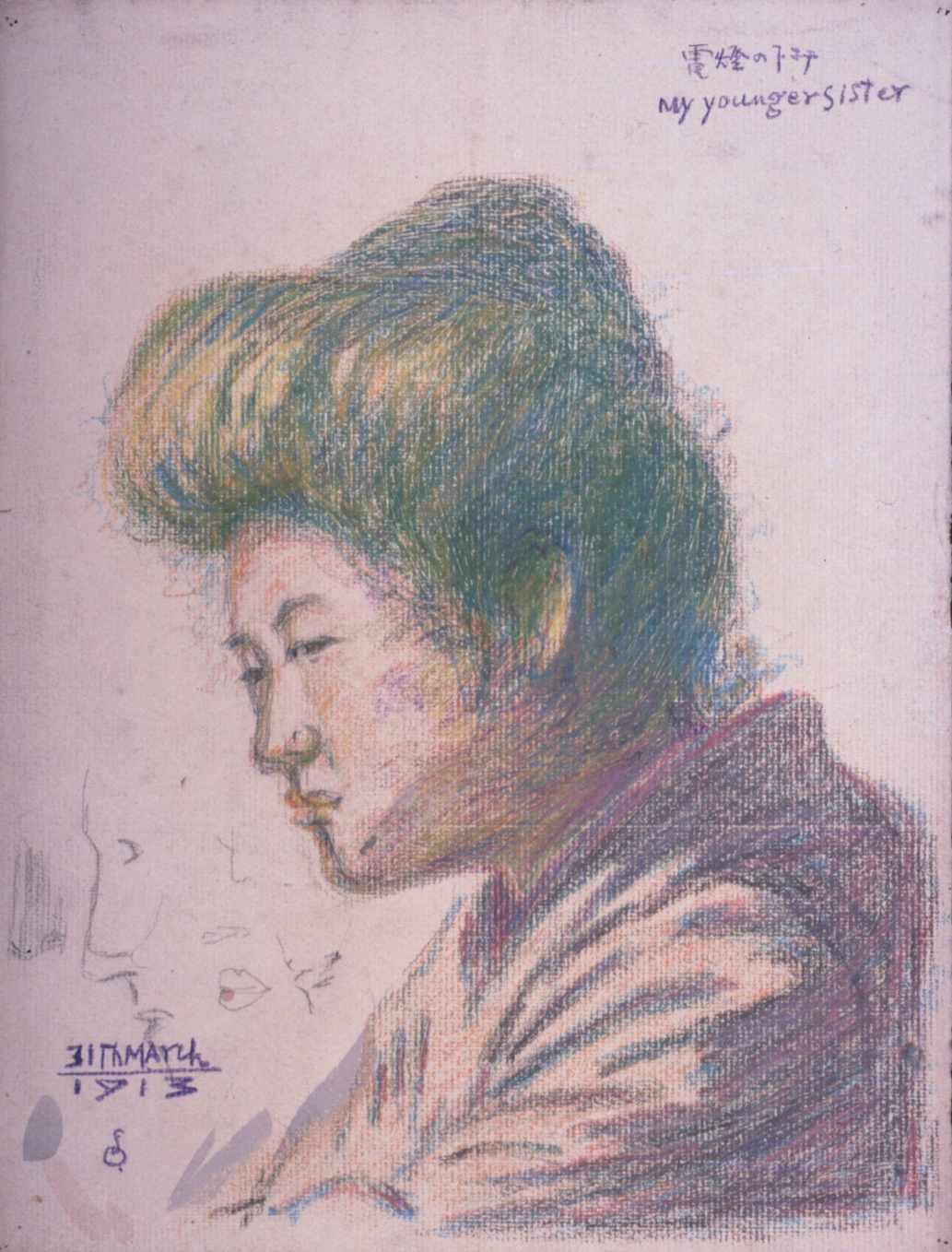

《習作 電灯の下ニテ My younger Sister》1913(大正2) 色鉛筆、クレヨン、紙 31.0×23.5cm 当館蔵

《習作 電灯の下ニテ My younger Sister》1913(大正2) 色鉛筆、クレヨン、紙 31.0×23.5cm 当館蔵

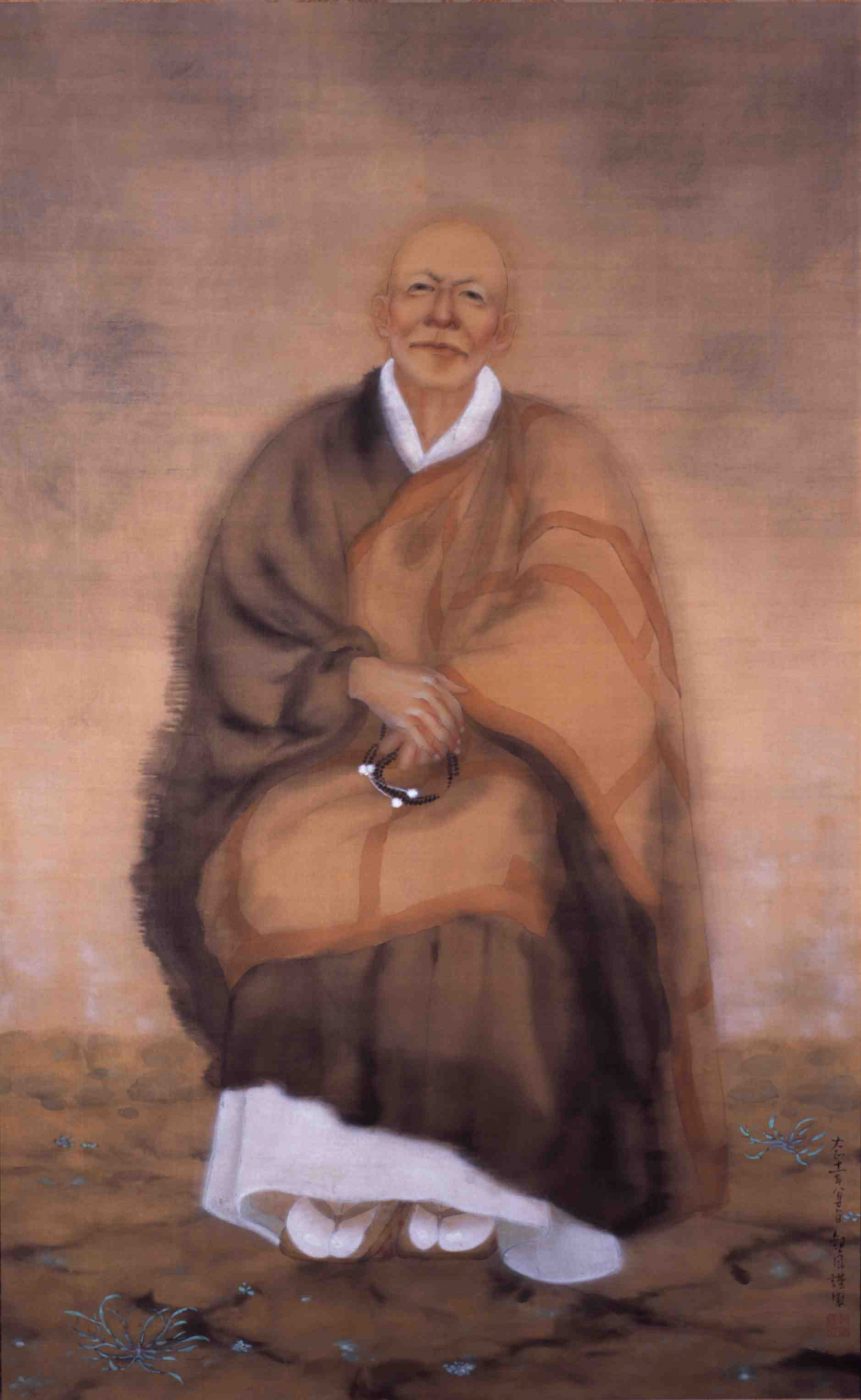

《明順上人像》 1922(大正11) 顔料、絹、軸装 135.7×83.7cm 大立寺蔵

《明順上人像》 1922(大正11) 顔料、絹、軸装 135.7×83.7cm 大立寺蔵

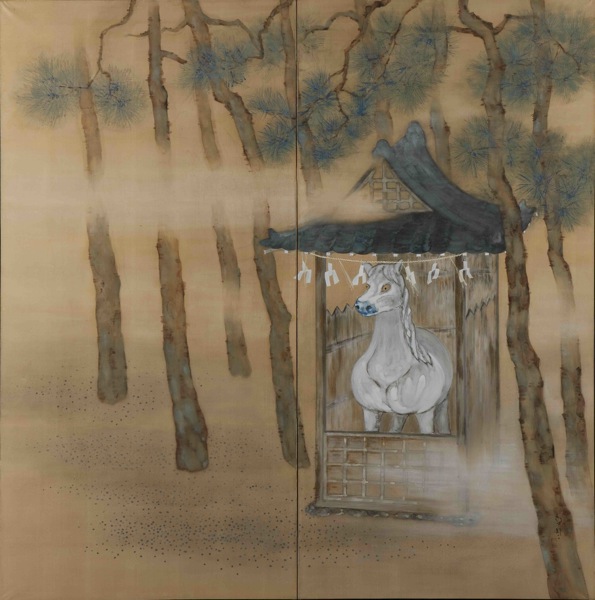

《神苑待御》 制作年不詳 顔料、絹、二曲一隻屏風 170.7×169.0cm 当館蔵

《神苑待御》 制作年不詳 顔料、絹、二曲一隻屏風 170.7×169.0cm 当館蔵

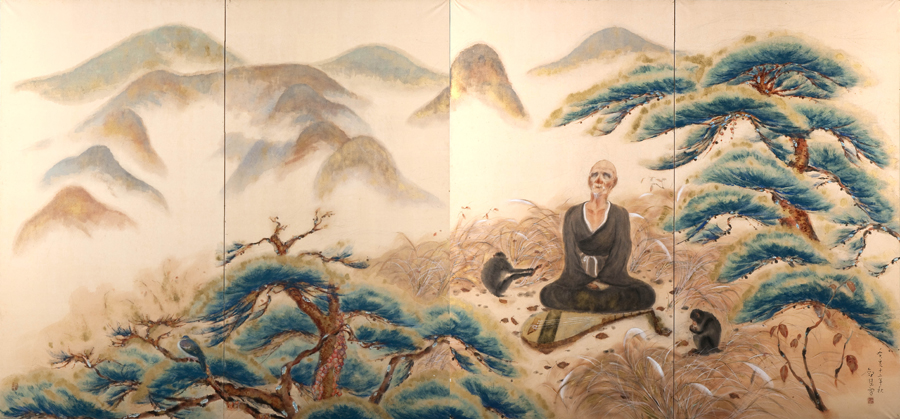

《蝉丸》1923(大正12) 顔料、紙、二曲一双屏風 左隻/84.5×90.3cm 右隻/86.4×92.3cm 当館蔵

《蝉丸》1923(大正12) 顔料、紙、二曲一双屏風 左隻/84.5×90.3cm 右隻/86.4×92.3cm 当館蔵

《和歌浦二趣》 1937(昭和12) 墨、顔料、紙、六曲一双屏風 個人蔵 左隻:妹背の秋/168.8×375cm

《和歌浦二趣》 1937(昭和12) 墨、顔料、紙、六曲一双屏風 個人蔵 左隻:妹背の秋/168.8×375cm

《和歌浦二趣》 1937(昭和12) 墨、顔料、紙、六曲一双屏風 個人蔵 右隻:紀三井寺の春/168.8×375cm

《和歌浦二趣》 1937(昭和12) 墨、顔料、紙、六曲一双屏風 個人蔵 右隻:紀三井寺の春/168.8×375cm

《雄略天皇の歌・万葉集巻第一》1943(昭和18) 顔料、紙、軸装 138.0×32.8cm 個人蔵

《雄略天皇の歌・万葉集巻第一》1943(昭和18) 顔料、紙、軸装 138.0×32.8cm 個人蔵

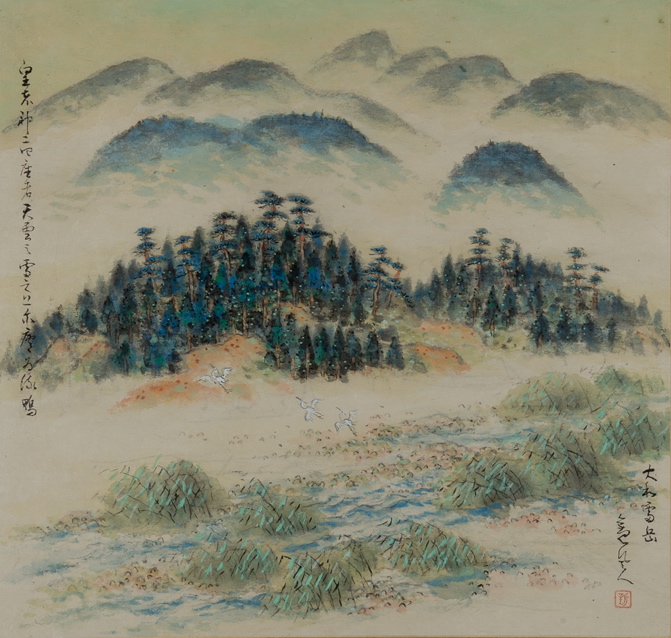

《万葉歌蹟 大和雷岳之図》 1943(昭和18) 顔料、紙、軸装 55.4×58.4cm 個人蔵

《万葉歌蹟 大和雷岳之図》 1943(昭和18) 顔料、紙、軸装 55.4×58.4cm 個人蔵

展覧会情報

| 会期 | 2014年06月03日(火)~2014年09月04日(木) |

|---|---|

| 開館時間 | 9時30分-17時(入場は16時30分まで) |

| 休館日 | 月曜日 ただし7月21日は開館し、7月22日が休館 |

| 観覧料 | 一般340円(270円)、大学生230円(180円) ( )内は20名以上の団体料金 *高校生以下、65歳以上、障害者、県内に在学中の外国人留学生は無料 *「コレクション展 2014-夏」と共通 |

ダウンロード/File Download

大亦観風_出品目録.pdf (ダウンロード / PDFファイル / 533.00KB)

タグ:大亦観風