会期:2015年03月17日(火)~2015年05月24日(日)

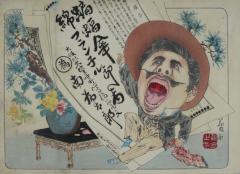

鈴木蕾齋「引札 蝙蝠傘フラン子ル 南為太郎」1887(明治20)頃

鈴木蕾齋「引札 蝙蝠傘フラン子ル 南為太郎」1887(明治20)頃

この展覧会では、明治期に制作された実用的な版画の、見事な技と美の世界を紹介します。現代版画の隆盛の源となった明治40年前後に現れた「創作版画」以前の、実用印刷と密接に結びついた「版」表現を、主に明治の木版、銅版、石版など刷りものでたどってみます。その華麗で細密な世界は驚きに満ちています。

明治以降、近代化をめざし、殖産興業政策を進めた日本は、さまざまな技術を西欧から学んでおり、印刷業もその例にもれません。江戸時代からの伝統がある板目木版、銅版に加え、文字の印刷には活版が、画像の印刷には木口木版、石版の技術が西欧からもたらされ、多様な技法による印刷物が発行されるようになりました。現在見ることができるそれらの印刷物は、機械に頼れない時代に、技術者たちが自身の手の能力を最大限引き上げた結果として、信じられないほど精緻でありながら人の手の温かさを感じさせるものです。

これらの人の手から生まれた印刷物は、それに囲まれて生活する人たちの心に刷り物へのあこがれを育み、出版や、印刷術で可能な表現を追求させるに十分な魅力を持っていました。明治末からはじまる、美術作品としての版画制作の試み「創作版画運動」の背景としても、知るほどに興味深いジャンルです。版画について、また、なにが人を創作に向かわせるのかについて考える貴重な機会となるでしょう。書籍や額絵、引札などの資料およそ200点を以下の構成により、ご覧いただきます。

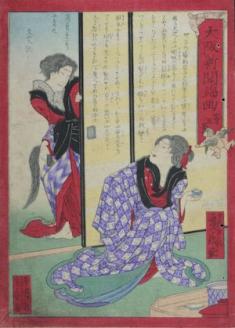

長谷川貞信(二代)『大阪錦絵新聞』

第5号 1875(明治8)頃

長谷川貞信(二代)『大阪錦絵新聞』

第5号 1875(明治8)頃

「風月堂ラベル」明治20年代

「風月堂ラベル」明治20年代

「貴顕令嬢」1889(明治22)

「貴顕令嬢」1889(明治22)

I「実用印刷物」のさまざま

・ 〈信用〉のプリント:印紙、証券、証書など

・ 〈知〉をひろげる:錦絵新聞、新聞附録、暦、地図など

・ 〈美〉で生活を包む:配りもの、引札、絵ビラ(ポスター)、レッテルなど

・ 〈記念〉の刷りもの:美人画、役者絵、名所絵、社寺景観図など

II「実用印刷技術」のさまざま

・ 木版、活版

・ 銅版

・ 石版(平版)

III 「実用印刷」と三人の画家:

実用印刷のジャンルで活躍した三人の画家、鈴木蕾齋(らいさい)、森琴石、岡村政子を紹介します

・鈴木蕾齋(生没年不詳)月岡芳年にまなび、明治初年から大阪で活躍した画家、浮世絵師。劇的な錦絵からポンチ絵風の引札など幅広い画風を駆使した。年基、雷齋とも名乗る。

・ 森琴石(1843-1921)大阪で活躍した南画家。響泉堂の号で、地図や名所絵、書籍の挿絵など数多くの優れた銅版画を制作した。

・ 岡村政子(1858-1936)日本初の国立美術学校、工部美術学校で学び、夫の竹四郎と営んだ信陽堂から多くの額絵、挿絵などを刊行した。

展覧会情報

| 会場 | 和歌山県立近代美術館 1階展示室B |

|---|---|

| 会期 | 2015年03月17日(火)~2015年05月24日(日) |

| 開館時間 | 9時30分−17時(入場は16時30分まで) |

| 休館日 | 月曜日(ただし5月4日は開館し、5月7日が休館) |

| 観覧料 | 一般340(270)円、大学生230(180)円 ( )内は20名以上の団体料金 *高校生以下、65歳以上、障がい者の方、県内に在学中の外国人留学生は無料 *「コレクション展2015ー春」と共通 |

関連事業

●スライド・レクチャー(講師:館長 熊田司)

3月29日(日)、4月26日(日)14時からホールにて ※聴講無料

●フロア・レクチャー(学芸員による展示解説)

4月12日(日)、5月10日(日)14時から会場にて ※要観覧券

同時開催

「和歌山と関西の美術家たち リアルのリアルのリアルの」 〜5月10日[日]

「コレクション展2015ー春」 同時開催