会期:2023年10月07日(土)~2023年12月24日(日)

山下新太郎 《臥婦》 1910年代 個人蔵

山下新太郎 《臥婦》 1910年代 個人蔵

本展では、特別展「原勝四郎展 南海の光を描く」の開催に合わせ、当館の洋画コレクションを中心に、一部借用作品も交えて、原勝四郎(1886-1964)と同時代に活躍した画家たちの作品を紹介します。

原勝四郎は、和歌山県立田辺中学校を卒業後、1905(明治38)年から1906(明治39)年と、1909(明治42)年から1916(大正5)年の二度、画家を志して上京しています。その後1917(大正6)年末から1921(大正10)年4月までフランスに赴きました。帰国後は故郷の田辺へと戻り、1931(昭和6)年からは現在の白浜町に移住して絵を描き続けました。

原が東京にいた期間は、ヨーロッパ留学から帰国した若い美術家を中心に、新しい美術表現が次々に紹介されていた時期です。今回の展示では、東京美術学校西洋画科の教授であり、原も通った白馬会葵橋洋画研究所の設立者である黒田清輝をはじまりに、原が東京で面識を得て生涯にわたって兄事することになった山下新太郎や、原と同世代の画家たちの作品を通して、原も体感していたであろう、明治時代末から大正時代にかけての東京の美術動向をまず紹介します。

原がフランスに赴いたのは、ちょうど第一次世界大戦の最中であったこともあり、原自身の絵画学習には困難が伴いました。しかし原に先んじて、またその後に続いてヨーロッパに留学し美術を学んだ日本人は多く、 藤田嗣治のようにパリで大きな成功を収めた画家も生まれます。本展では続いて、原がフランス滞在中に交流をもった青山熊治や長谷川潔など、同時期にフランスへ留学していた日本人画家たちの作品を紹介します。

帰国後の原は、田辺と白浜を拠点に、画壇とは距離をとって制作を続けました。しかし、1年に1回、戦前は二科展、戦後は二紀展への出品を自らに課し、それが唯一と言っていい中央での作品発表の機会でした。 本展最後には、原を経済的に支援した大阪の実業家、山本發次郎が収集の対象とした佐伯祐三や、原が交流を持った小出楢重らの作品と、戦後、二紀会への参加を促し、親しい交流を持った鍋井克之や、戦前から親交のあった熊谷守一らの作品を通して、1920年代から戦後にかけての絵画を紹介します。

原が活躍した同じ時代の作品をご覧いただくことで、原自身の表現の特徴もより明確に見えてくるはずです。 どうぞ「原勝四郎展」と合わせてご観覧ください。

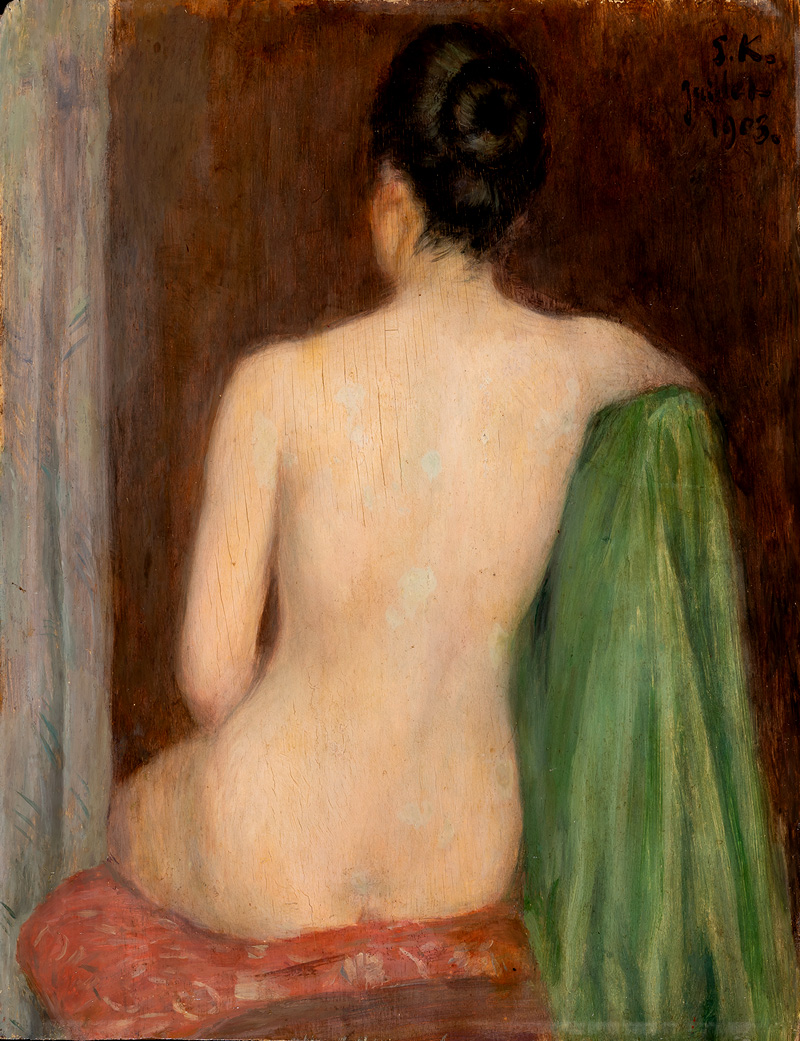

黒田清輝 《裸婦》 1903年 個人蔵

黒田清輝 《裸婦》 1903年 個人蔵

恩地孝四郎 《海の女》 1912年 和歌山県立近代美術館蔵

恩地孝四郎 《海の女》 1912年 和歌山県立近代美術館蔵

高村光太郎 《佐藤春夫像》 1914年 個人蔵

高村光太郎 《佐藤春夫像》 1914年 個人蔵

保田龍門 《アンドレ像》 1921年 和歌山県立近代美術館蔵

保田龍門 《アンドレ像》 1921年 和歌山県立近代美術館蔵

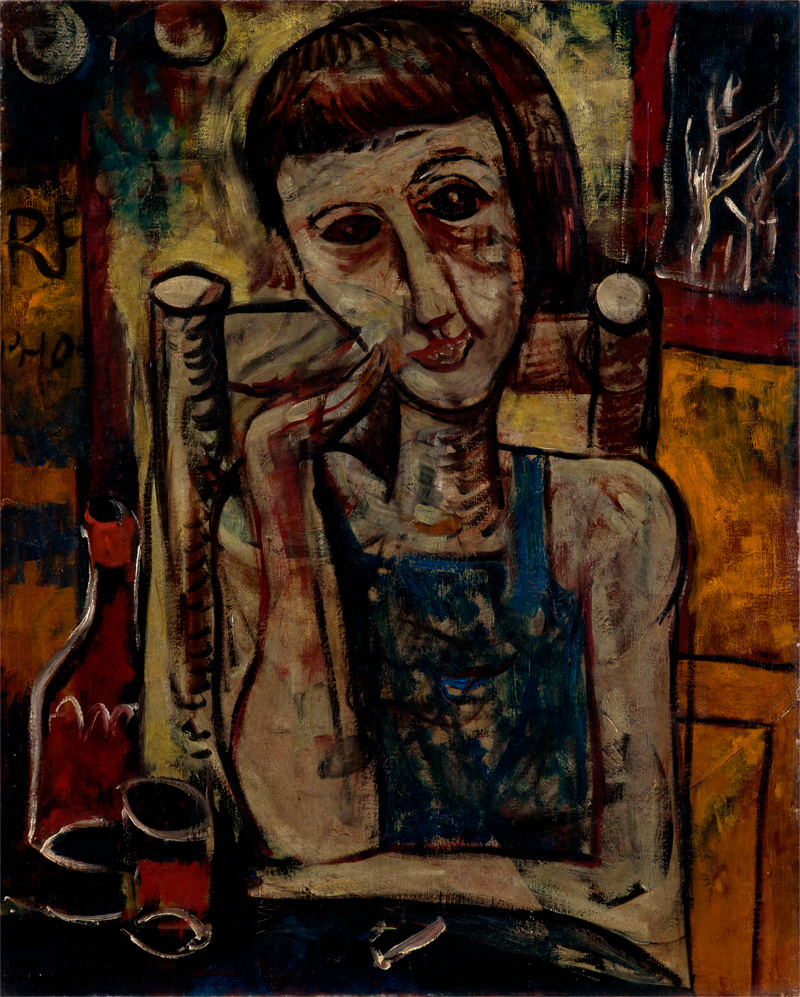

川口軌外 《キャフェにて》 1927年 個人蔵

川口軌外 《キャフェにて》 1927年 個人蔵

青山熊治 《雪の馬》 1927年 個人蔵

青山熊治 《雪の馬》 1927年 個人蔵

佐伯祐三 《リュ・デュ・シャトーの歩道》 1925年 和歌山県立近代美術館蔵

佐伯祐三 《リュ・デュ・シャトーの歩道》 1925年 和歌山県立近代美術館蔵

赤松麟作 《薔薇》 1935年 田辺市立美術館蔵

赤松麟作 《薔薇》 1935年 田辺市立美術館蔵

展覧会情報

| 会場 | 和歌山県立近代美術館 1階展示室B |

|---|---|

| 会期 | 2023年10月07日(土)~2023年12月24日(日) |

| 開館時間 | 9時30分〜17時(入場は16時30分まで) |

| 休館日 | 月曜日(ただし、10月9日は開館し10月10日休館) |

| 観覧料 | 無料 |

| 主催 | 和歌山県立近代美術館 |

同時開催

トランスボーダー 和歌山とアメリカをめぐる移民と美術 9月30日(土)〜11月30日(木)

原勝四郎展 南海の光を描く 10月7日(土)〜12月3日(日)

ダウンロード/File Download

原勝四郎と同時代の画家たち出品目録 (ダウンロード / PDFファイル / 196.86KB)

タグ:関西文化の日, 恩地孝四郎, 和歌山県立近代美術館, momaw, 原勝四郎